Evénements clés

La crise de 'Home Rule'

Une crise politique et militaire s’est déclenchée à la suite de la proposition du troisième projet de loi de 'Home Rule' en 1912. La loi aurait donné une autonomie à l’Irlande dans le cadre du Royaume-Uni. Les unionistes du nord d’Irlande s’y opposèrent et, le 28 septembre 1912 à Belfast, près de 500 000 personnes signèrent une convention pour exprimer leur opposition. En 1913, sous la direction d’Edward Carson et James Craig, une force paramilitaire, les Ulster Volunteers, fut créée pour résister à l’introduction de la loi. En réaction, les nationalistes établirent les Irish Volunteers pour assurer l’autonomie de Dublin. Parallèlement, Cumann na mBan (Le Conseil des femmes irlandaises), une organisation paramilitaire nationaliste féminine, fut fondée en 1914 pour soutenir les Irish Volunteers.

Face à cette agitation, le gouvernement britannique se prépara à prendre une action militaire contre les unionistes. Le 20 mars 1914, au camp de Curragh – la principale base de l'armée britannique en Irlande – plusieurs officiers d’origine protestante/unioniste menacèrent de démissionner plutôt que d’exécuter les ordres. Le gouvernement dut reculer. En septembre 1914, le roi George V approuva la loi, mais l’éclatement de la Première Guerre mondiale interrompit sa mise en œuvre.

L’Insurrection de Pâques

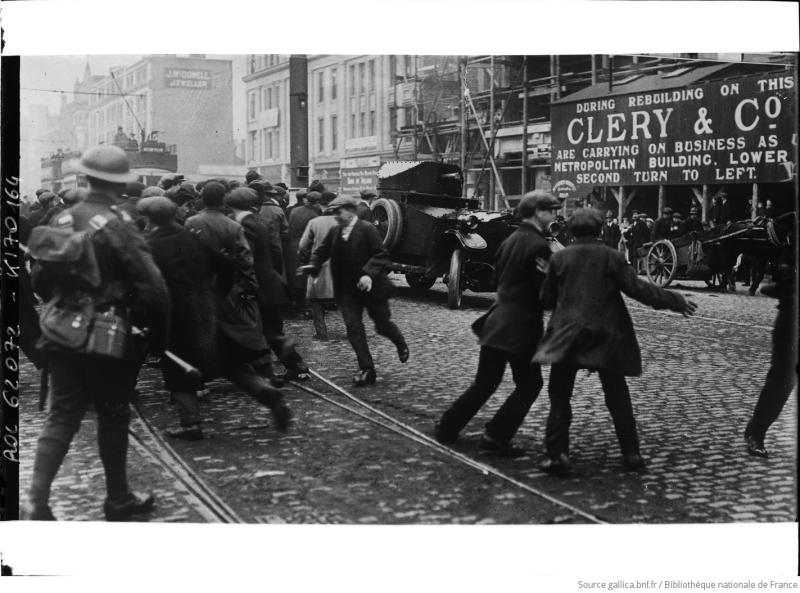

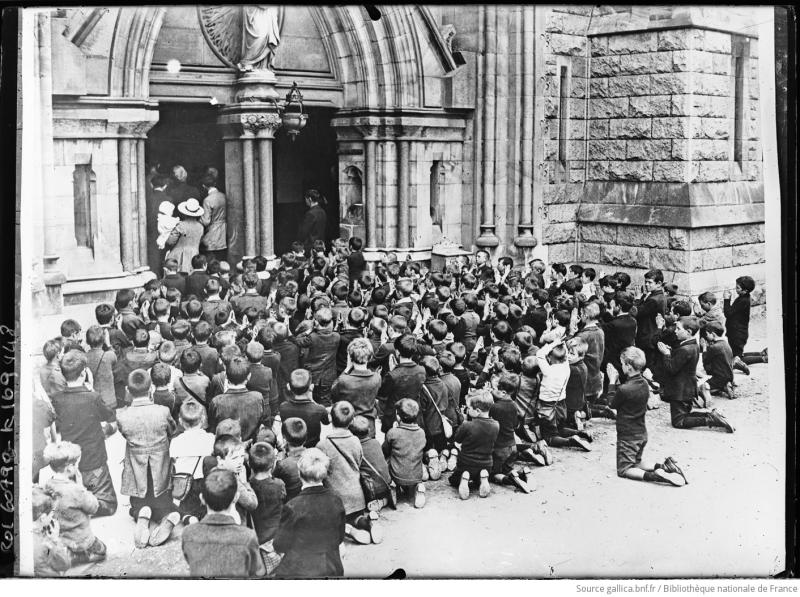

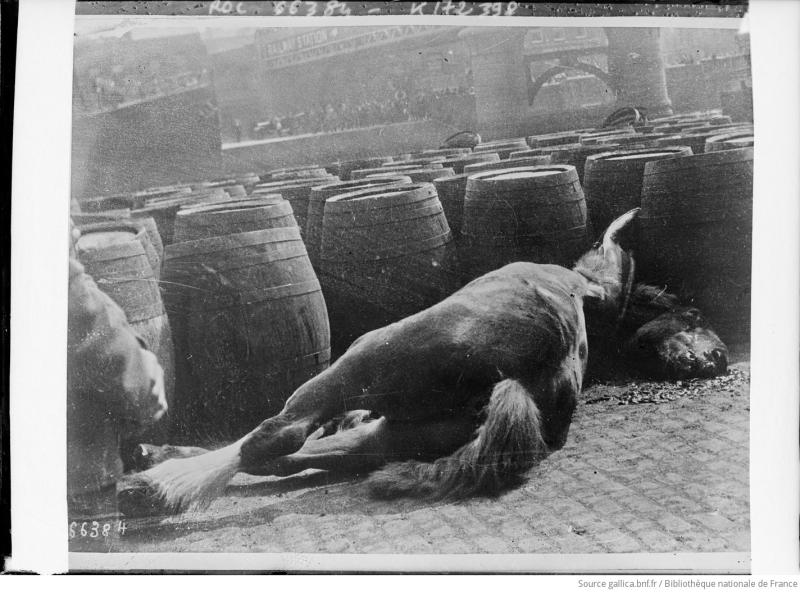

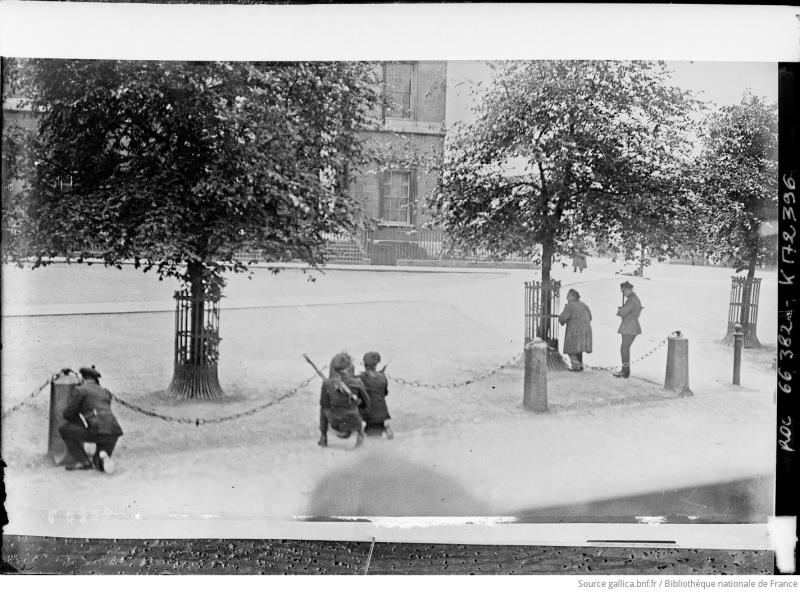

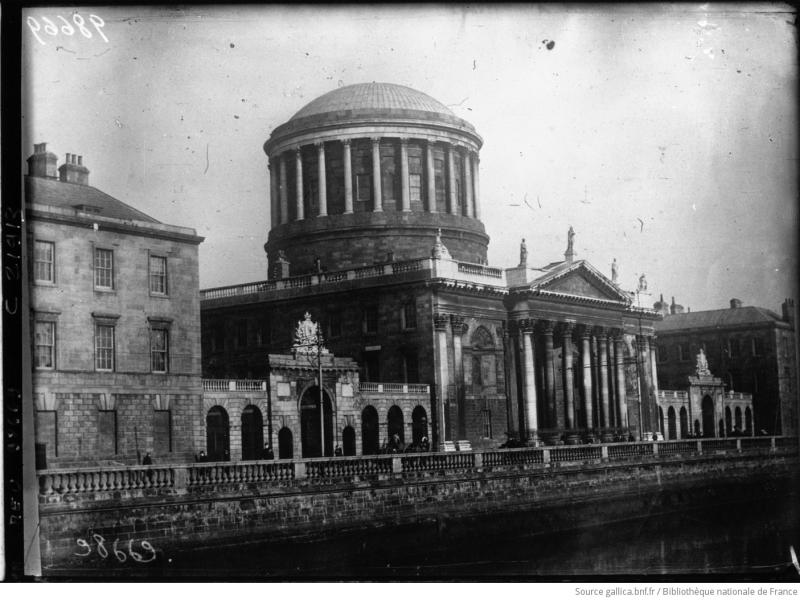

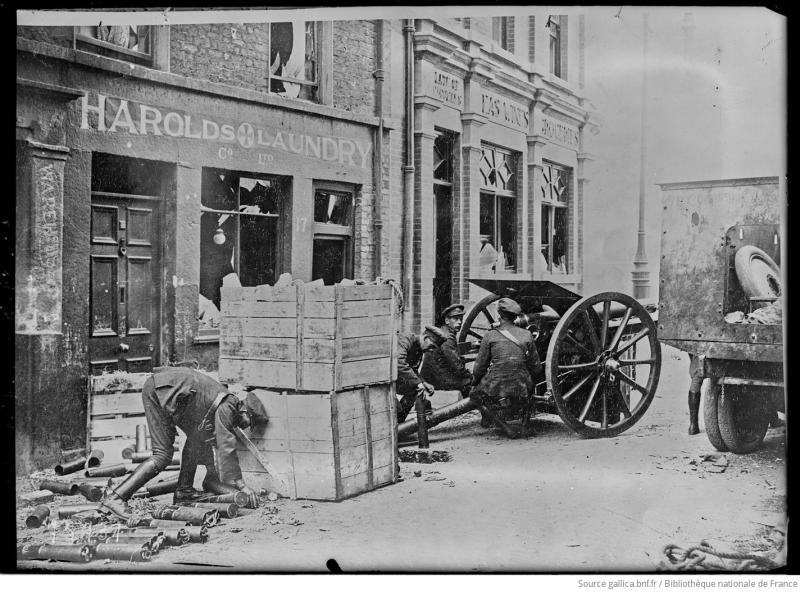

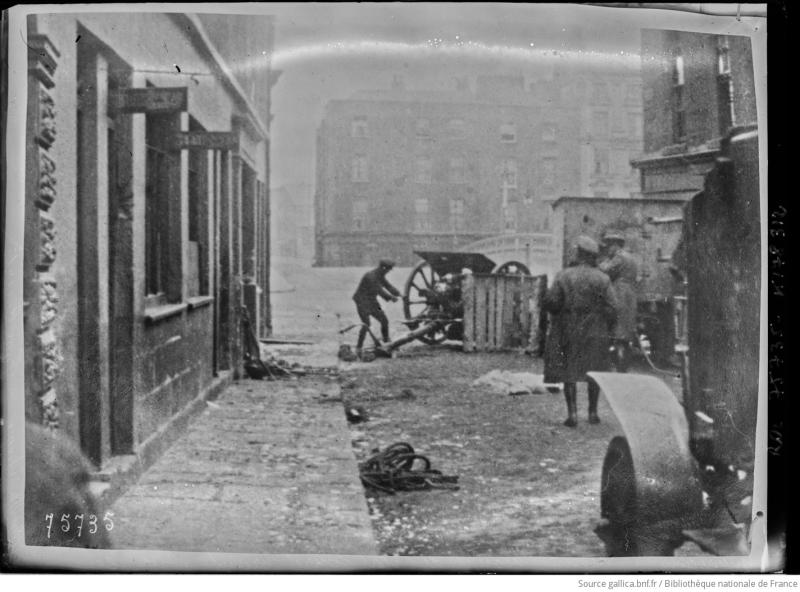

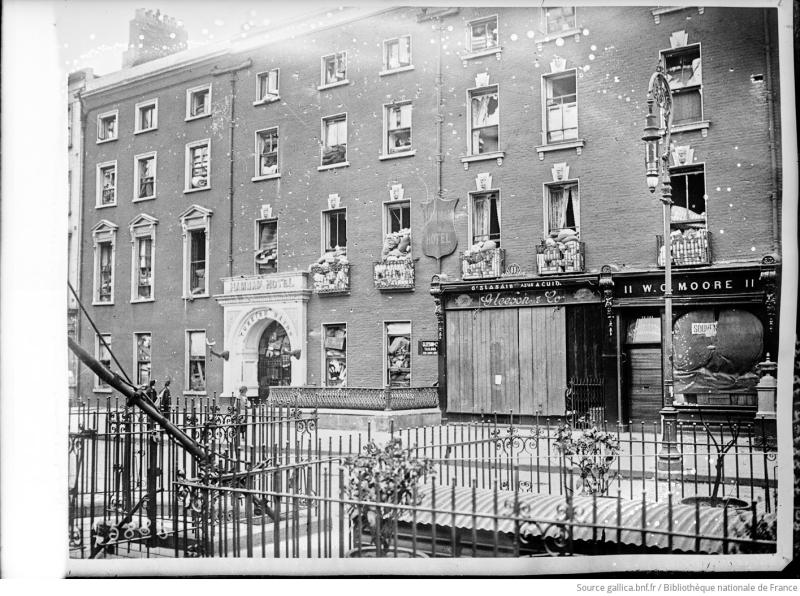

L’insurrection de Pâques fut une opération militaire organisée par des groupes républicains pendant la semaine sainte de 1916. Elle débuta le lundi 24 avril, lorsque l’Irish Citizen Army et les Irish Volunteers occupèrent plusieurs sites stratégiques du centre de Dublin, tels que la Poste centrale, la biscuiterie Jacobs et les Four Courts. Devant la Poste centrale, Pádraic Pearse proclama la République irlandaise. Parmi les insurgés se trouvaient des membres de Cumann na mBan et de l'Irish Citizen Army, qui comptait des femmes officiers. Tout au long de la semaine, des combats de rue et fusillades eurent lieu, principalement à Dublin. Si l’armée britannique fut d’abord surprise, l’arrivée de renforts et l’usage de l’artillerie inversèrent le rapport de force. L’insurrection prit fin le 29 avril avec la reddition des insurgés.

Dans l’immédiat, l’opinion publique condamna l’insurrection et ses chefs. Mais la répression sévère et les exécutions suscitèrent une sympathie croissante pour les rebelles, faisant de l’événement un succès politique et symbolique pour le mouvement nationaliste.

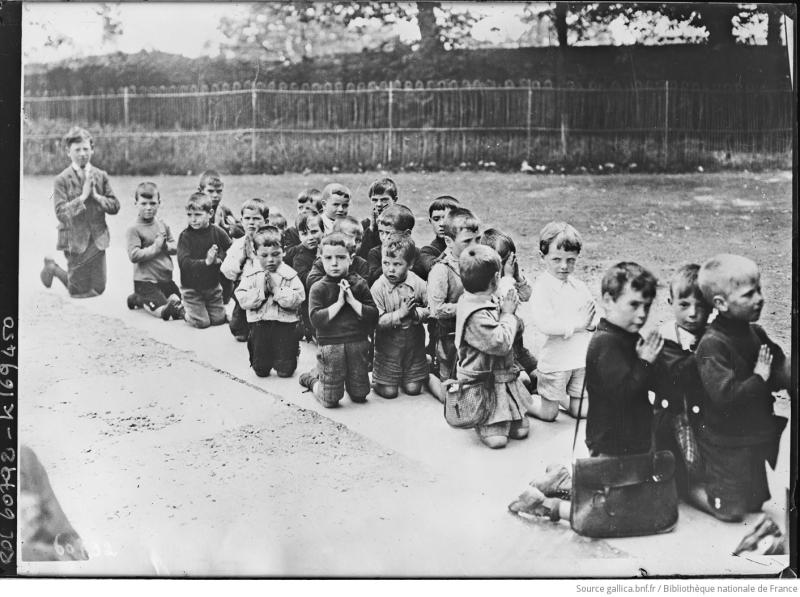

La crise de la conscription

En 1918, l’armée britannique souffrait d’un manque de troupes. Le gouvernement, qui avait déjà instauré la conscription en Grande-Bretagne en 1916, choisit d’étendre cette mesure à l’Irlande. Pourtant, au début de la guerre en 1914, de nombreux Irlandais s’étaient déjà engagés volontairement dans l’armée britannique. L’annonce suscita une opposition massive en Irlande, notamment parmi les syndicats, les évêques et les partis nationalistes. La conscription ne fut finalement jamais instaurée en Irlande, renforçant le soutien aux nationalistes irlandais.

La guerre d’indépendance irlandaise

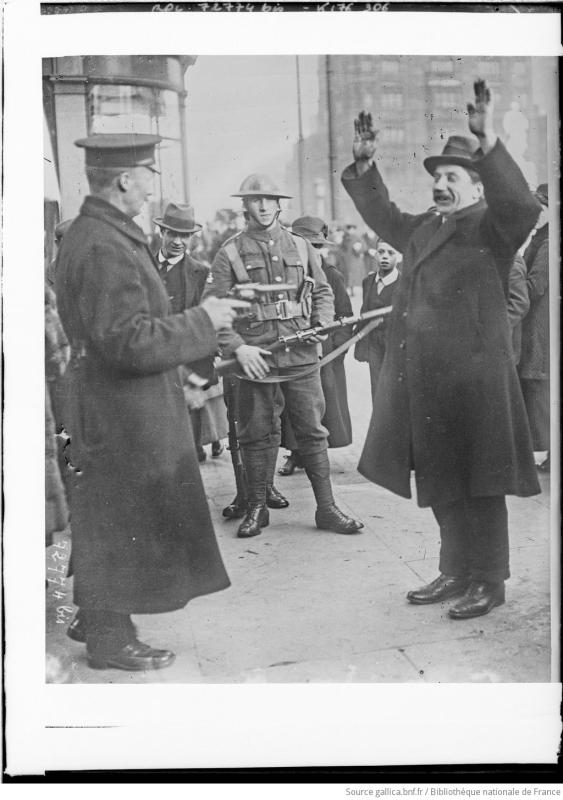

Une guerre de guérilla opposa l’IRA aux forces britanniques composées de l’armée britannique, du Royal Irish Constabulary et de ses unités paramilitaires, les Auxiliaires et les Black and Tans. En décembre 1918, Sinn Féin gagna les élections générales et, le 21 janvier 1919, déclara un gouvernement séparatiste, le Dáil Éireann, hors de la juridiction du parlement britannique. Le même jour, un groupe de volontaires de l’IRA, sans autorisation du Dáil, mena une embuscade à Soloheadbeg et tua deux officiers du RIC. Cet événement marqua le début de la guerre. Le conflit fut caractérisé par des embuscades de l’IRA et des représailles brutales des forces britanniques. En Ulster, un conflit sectaire éclata entre catholiques (soutiens de l’IRA) et protestants loyalistes. Une police spéciale composée principalement de protestants fut créée et mena des représailles contre les catholiques.

Les combats se poursuivirent jusqu’au 11 juillet 1921, date d’une trêve qui conduisit aux négociations de paix de Londres et à la signature du traité anglo-irlandais le 6 décembre 1921. Bien que le traité ait été approuvé par le Dáil Éireann, il mena à la partition de l’Irlande et à la guerre civile.

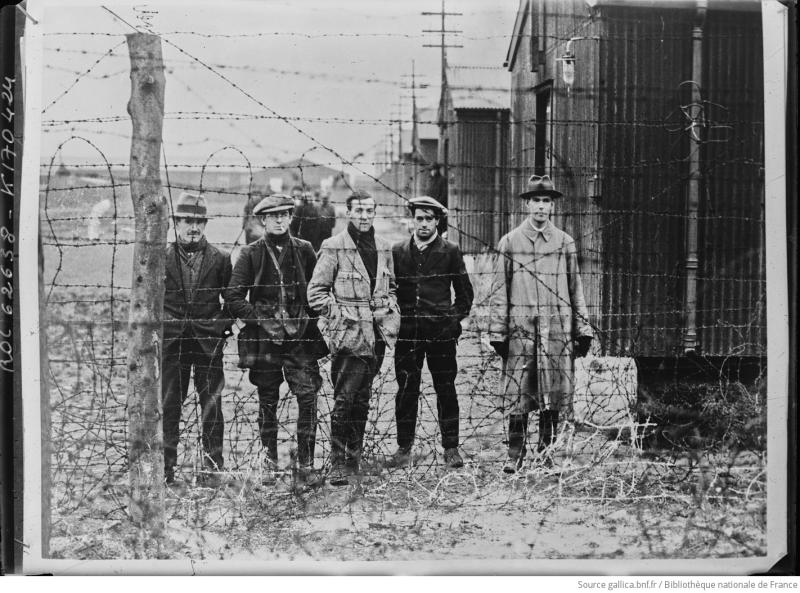

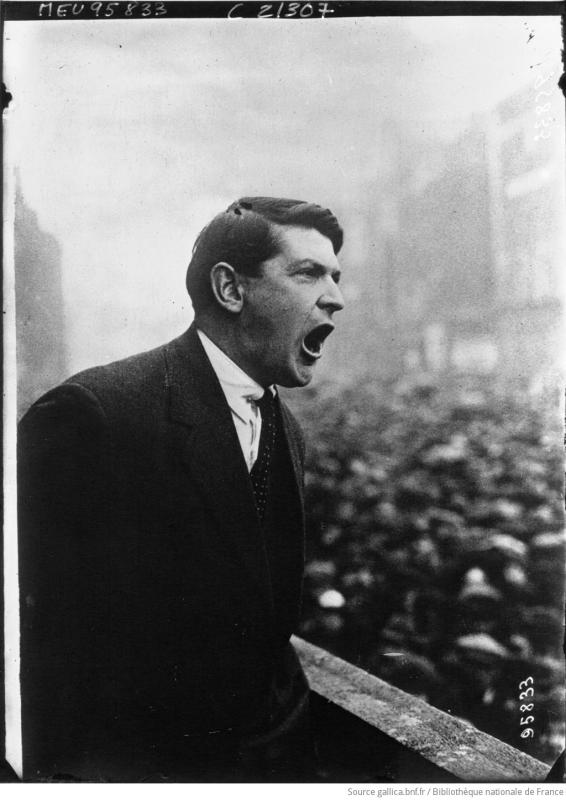

La grève de la faim de 1920 à Cork

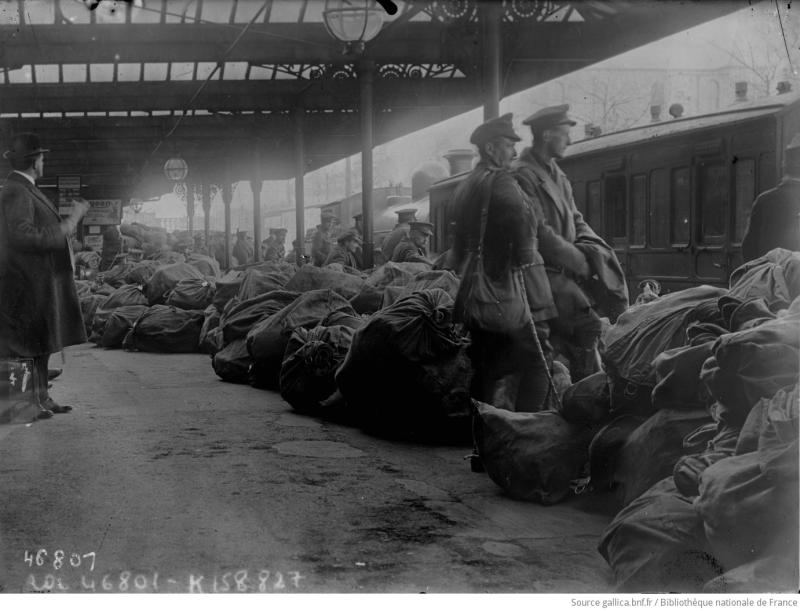

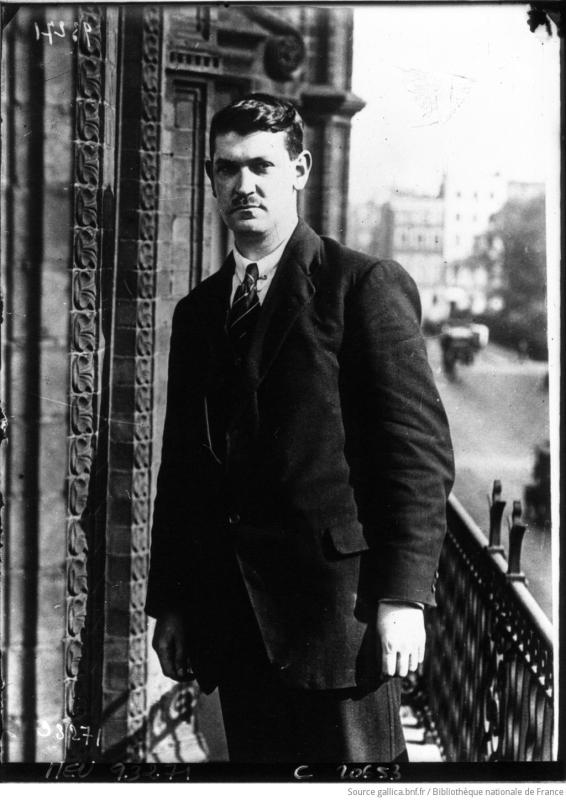

Le 11 août 1920, 65 hommes internés à la prison de Cork sans procès entamèrent une grève de la faim pour demander leur libération et la reconnaissance de leur statut de prisonniers politiques. Le lendemain, le lord-maire de Cork, Terence MacSwiney, se joignit à eux. Arrêté le 12 août 1920, il fut condamné à deux ans de prison et transféré à Brixton. Refusant de s’alimenter, il mourut après 74 jours, le 25 octobre 1920. Deux autres grévistes, Michael Fitzgerald et Joe Murphy, moururent également en octobre. Après 94 jours, le 12 novembre, l’ordre fut donné d’interrompre la grève. La mort de MacSwiney et des autres attira l’attention mondiale et renforça la cause indépendantiste.

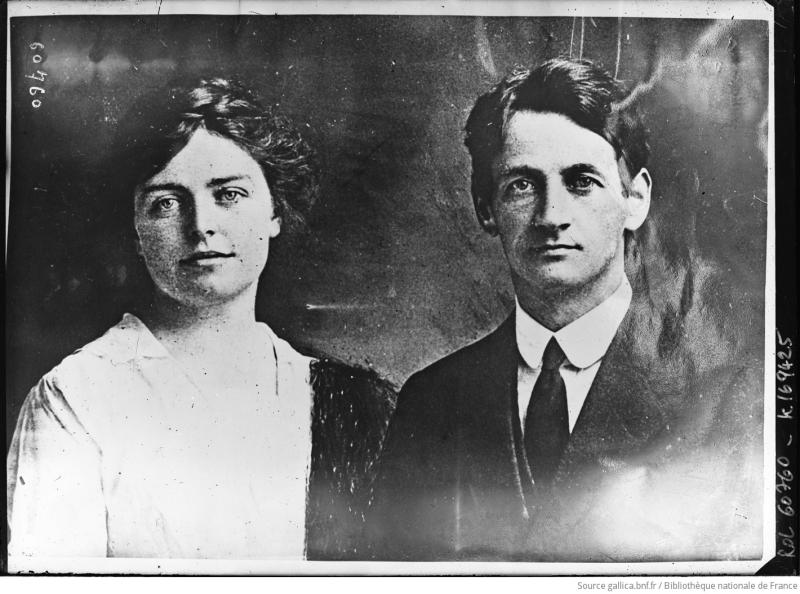

La grève de la faim fut suivie de près et soutenue par les familles des prisonniers et les organisations républicaines féminines. Les sœurs de Terence MacSwiney, Mary et Annie MacSwiney, devinrent des figures républicaines importantes en leur propre nom, Mary étant par la suite élue députée du Sinn Féin.

Le dimanche sanglant à Dublin

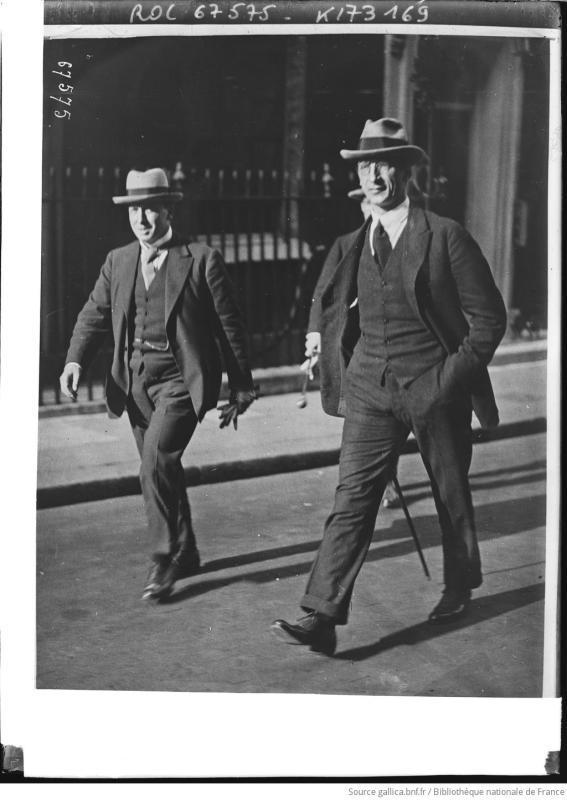

Le matin du 21 novembre 1920, l’IRA, sous la direction de Michael Collins, exécuta une opération visant à éliminer des agents britanniques du « Gang du Caire ». Quinze furent tués. L’après-midi, des forces britanniques tirèrent sur la foule lors d’un match de football à Croke Park, tuant 14 civils et blessant environ 80 autres. Le soir, trois prisonniers furent exécutés au château de Dublin. Cette journée fut un désastre pour l’armée britannique : ses capacités de renseignement furent affaiblies et le massacre à Croke Park renforça le soutien public à l’IRA.

L’embuscade à Kilmichael

Une semaine après le dimanche sanglant, l’IRA mena une embuscade près de Kilmichael, dans le comté de Cork. Sous la direction de Tom Barry, 36 volontaires tuèrent 16 auxiliaires du RIC. Cet épisode marqua une intensification de la campagne de l’IRA.

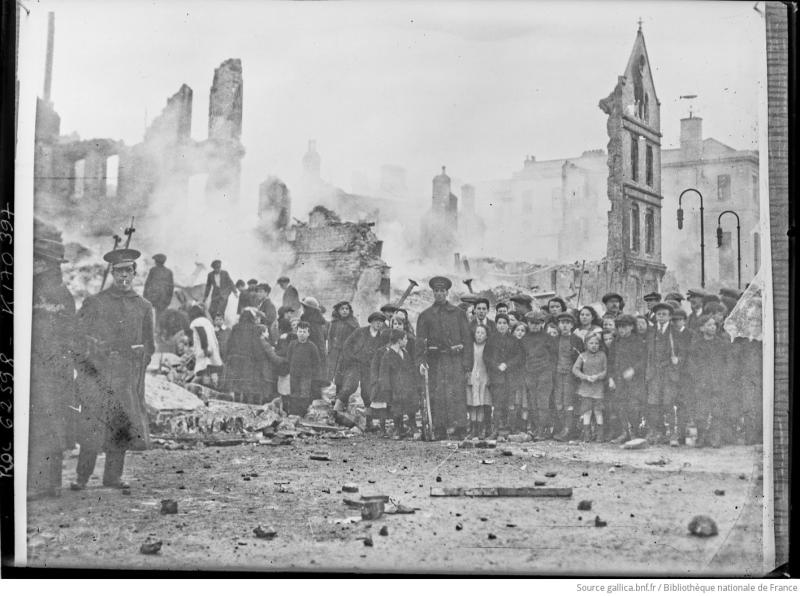

L’incendie de Cork

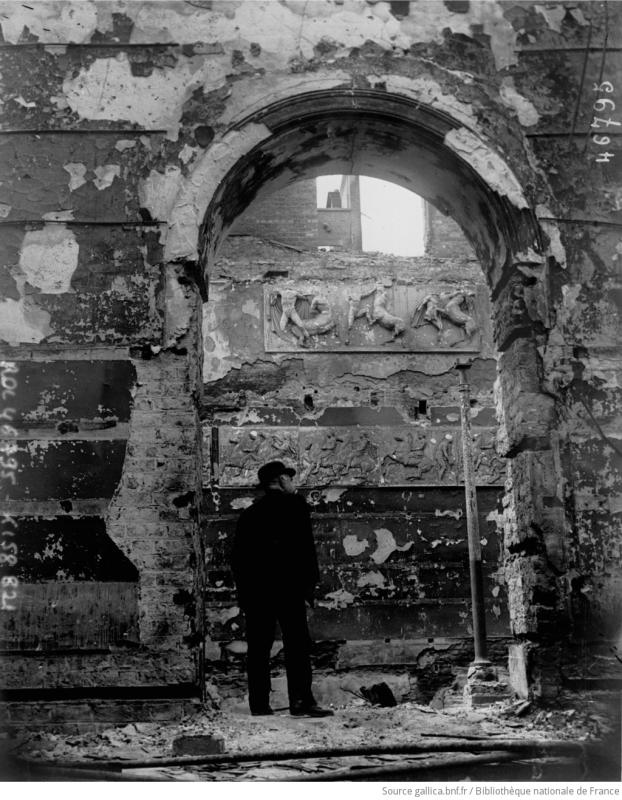

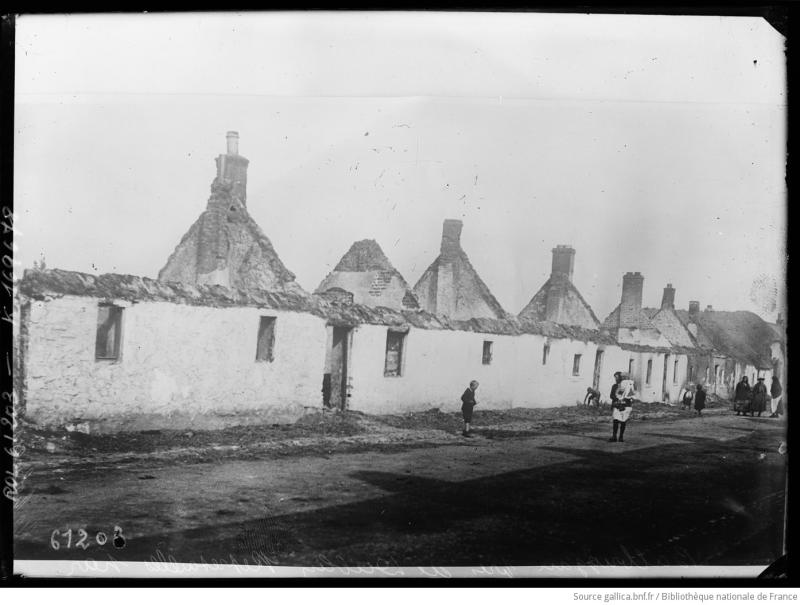

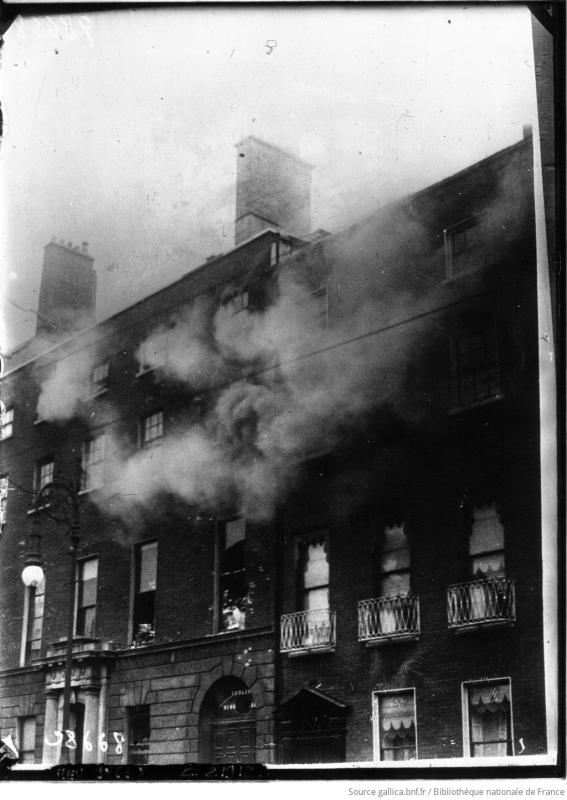

Le 10 décembre 1920, l’armée britannique proclama la loi martiale dans plusieurs comtés. Le lendemain, l’IRA attaqua des auxiliaires à Dillon’s Cross, Cork. En représailles, les forces britanniques incendièrent de nombreux bâtiments, dont l’hôtel de ville, détruisant plus de 300 maisons et 40 entreprises.

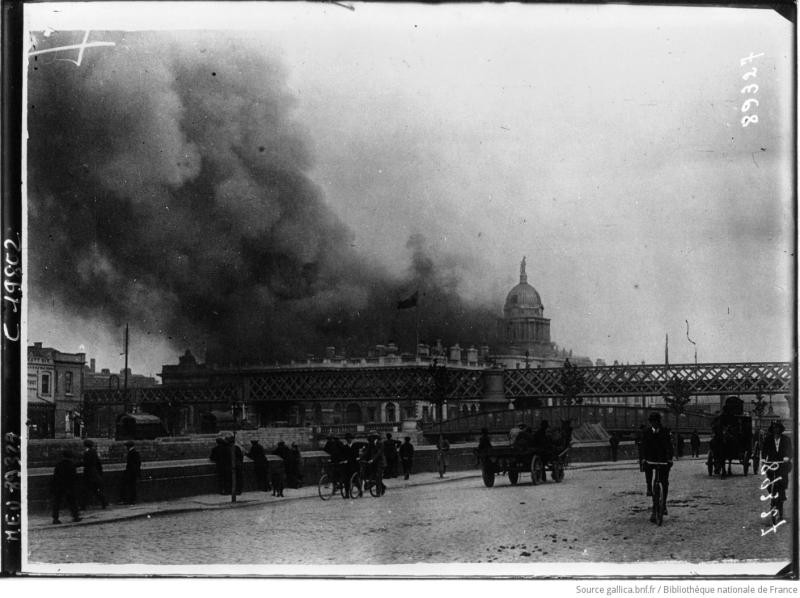

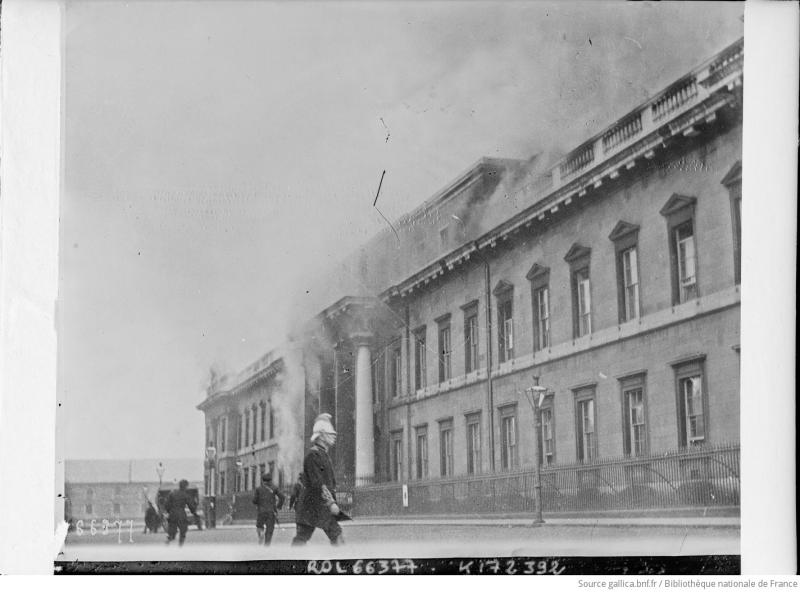

L’occupation et l’incendie de la maison des douanes

Le 25 mai 1921, environ 120 volontaires de l’IRA occupèrent la maison des douanes à Dublin. Après l’intervention des forces britanniques, un incendie fut déclenché dans le bâtiment. Bien que l’opération se soldât par un échec militaire, elle fut considérée comme un succès de propagande pour l'IRA.

Le dimanche sanglant à Belfast

La veille de la trêve, Belfast connut une flambée de violences sectaires. La police mena des raids contre des républicains, l’IRA répliqua, et des loyalistes protestants attaquèrent des quartiers catholiques. Une vingtaine de personnes ont été tuées les 10 et 11 juillet, et plus de 1 000 catholiques ont été forcés de quitter leur domicile. Entre juillet 1920 et juin 1922, près de 500 personnes – pour la plupart des civils – ont été tuées à Belfast.

La trêve et le traité anglo-irlandais

Un cessez-le-feu fut déclaré le 11 juillet 1921, mettant fin à la guerre d’indépendance. Les négociations aboutirent au traité anglo-irlandais du 6 décembre 1921. Celui-ci créa l’État libre d’Irlande, membre du Commonwealth, mais entérina la partition. Le Dáil Éireann approuva le traité de justesse, entraînant une division profonde et la guerre civile. L’ensemble des six femmes députées (TD) élues, dont Constance Markievicz, s’opposèrent au traité.

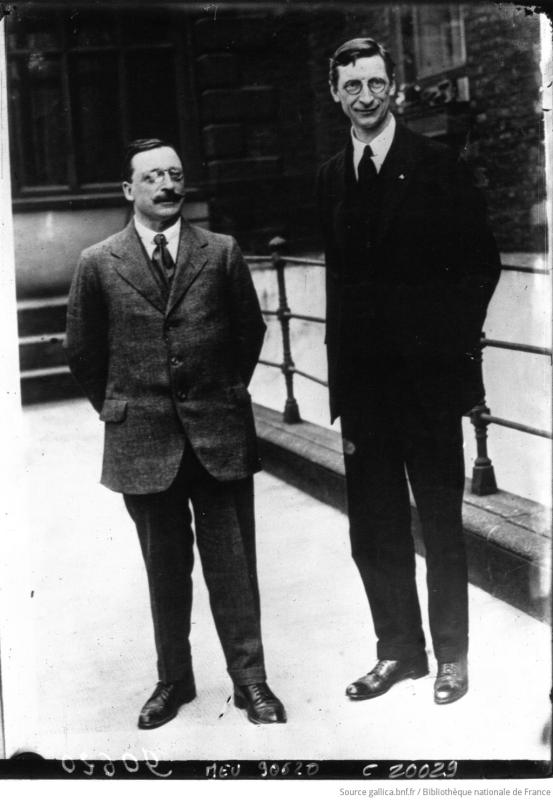

Le Congrès de la race irlandaise à Paris

Du 21 au 28 janvier 1922, alors que l’Irlande était au bord de la guerre civile, le Congrès de la race irlandaise se tint à Paris. À l’initiative d’Éamon de Valera, il rassembla la diaspora irlandaise pour obtenir une reconnaissance internationale de la République Irlandaise.

La guerre civile irlandaise

La division créée par le traité anglo-irlandais déclencha la guerre civile. Elle opposa le gouvernement provisoire de l’État libre aux partisans de l’IRA anti-traité. Elle commença par la bataille de Dublin en juin 1922 et se poursuivit sous forme de guérilla jusqu’en mai 1923. Plus de 1 400 personnes périrent, dont 336 civils. Le gouvernement de l'État libre fit emprisonner jusqu'à 600 femmes durant le conflit – un chiffre bien supérieur à celui enregistré par les Britanniques pendant la guerre d'indépendance –, témoignant de l'engagement des femmes dans le camp anti-Traité.

La bataille de Dublin

Le 28 juin 1922, l’armée de l’État libre attaqua les Four Courts, occupés par l’IRA anti-traité. Après plusieurs jours de combats, l’IRA anti-traité se rendit, mais les affrontements se poursuivirent dans la ville pendant près d’une semaine. Au moins 80 personnes furent tuées, dont 35 civils. Parmi les morts figurait Cathal Brugha.

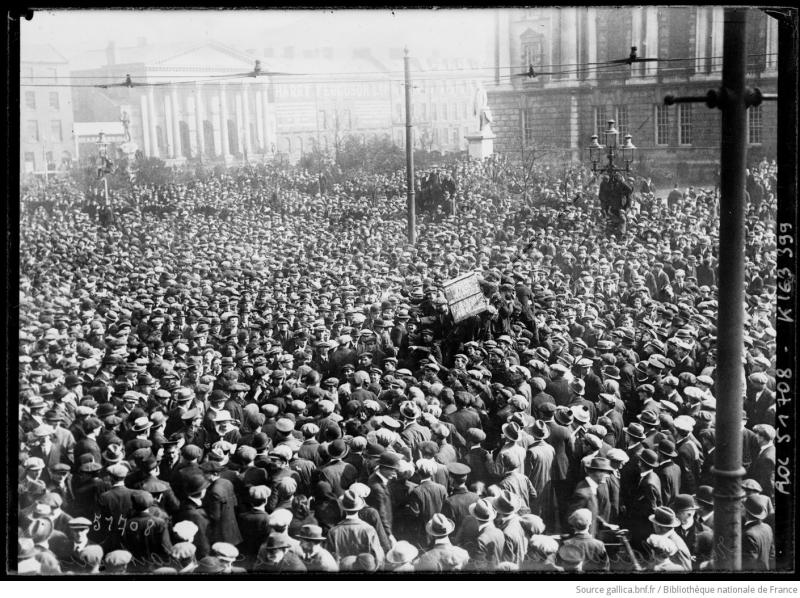

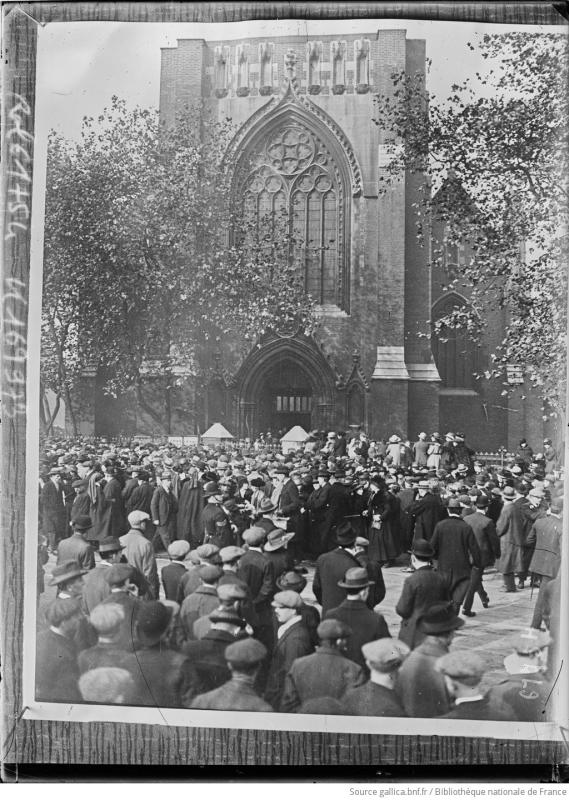

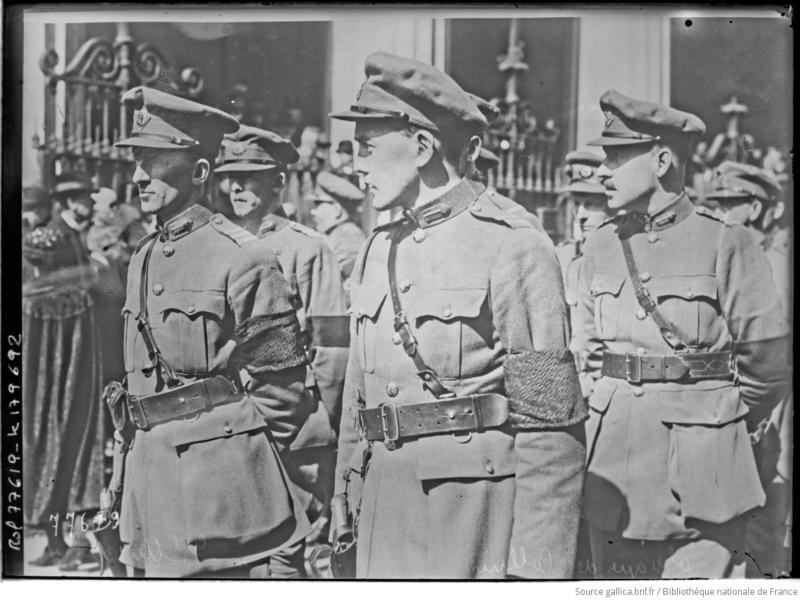

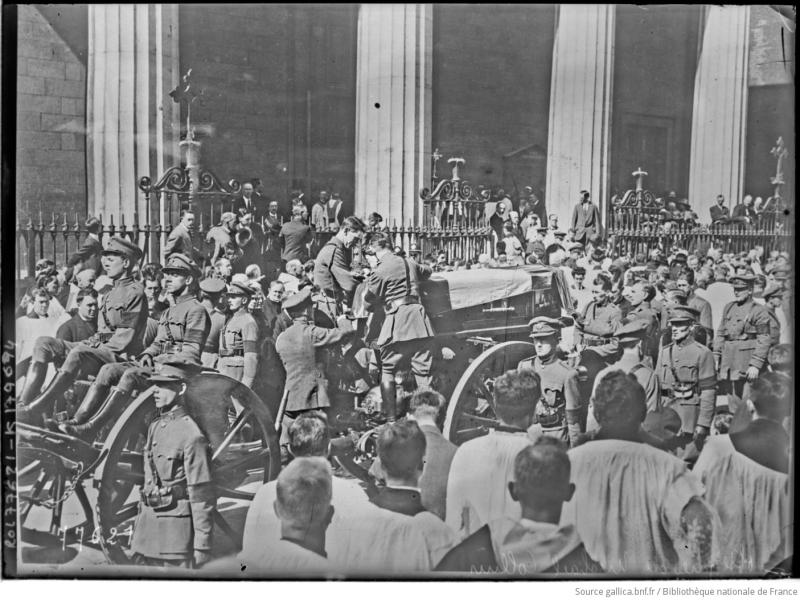

La mort de Michael Collins

Le 22 août 1922, Michael Collins, chef de de l’État libre, fut tué lors d’une embuscade à Béal na Bláth, dans son comté natal de Cork. Sa mort porta un coup majeur au camp pro-traité. Ses funérailles à Dublin attirèrent environ 500 000 personnes.