L'usage de la photographie dans la presse française

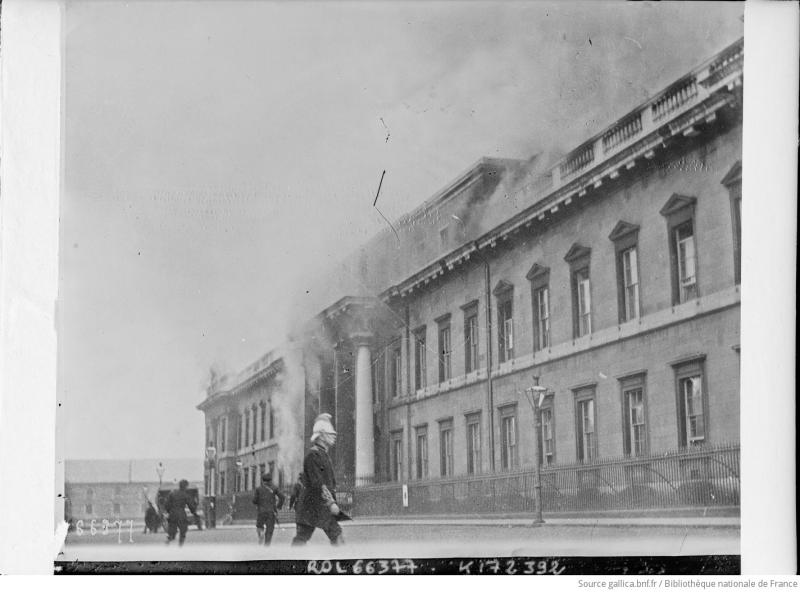

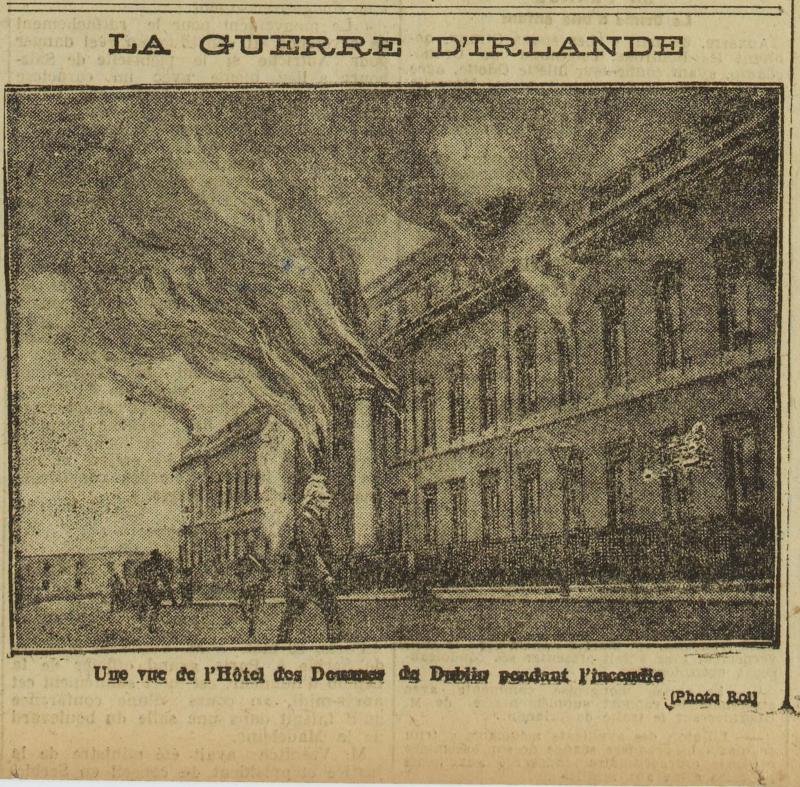

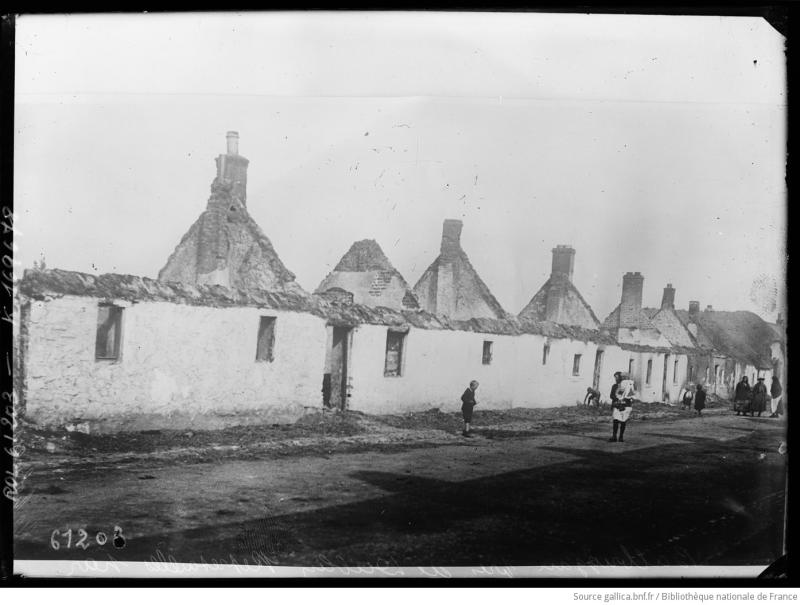

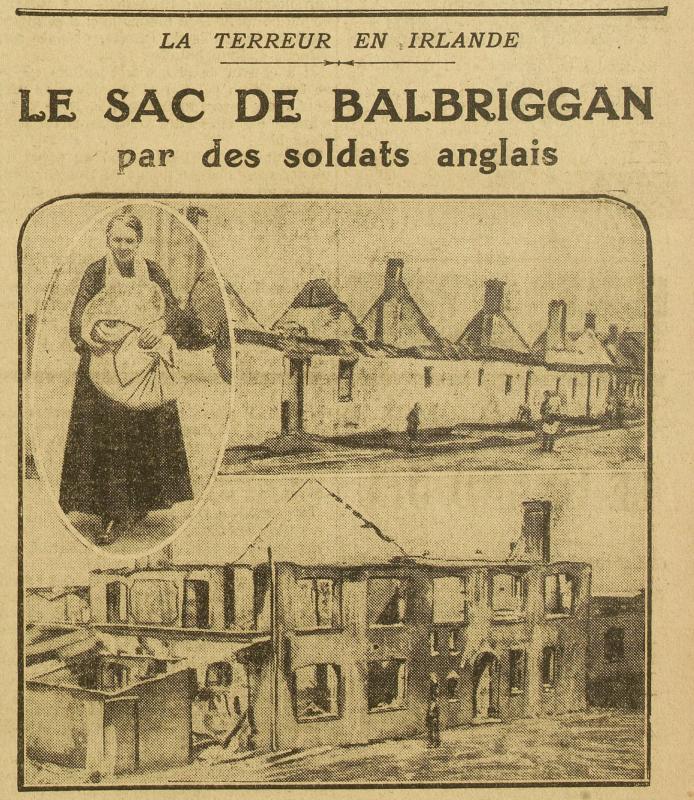

Au cours de la majorité de la période révolutionnaire, l’utilisation de la photographie dans la presse était encore un art balbutiant. Les photos se publiaient largement en gravure en raison de l’impossibilité d’imprimer l’image en même temps que le texte. L’exemple ci-dessous montre, d’une part, l’image de presse originale de l’incendie à la maison des douanes à Dublin, et d’autre part, son équivalent en gravure qui s’est produit dans La Dépêche du 29 mai 1921. Lorsqu’une photographie apparaissait dans un journal, elle se trouvait généralement à la une afin de magnifier le texte plutôt qu’elle ne constituait une source d’information en soi. Voir l’exemple suivant du rapport sur les représailles à Balbriggan et l’image frappante qui l’accompagne. Les améliorations apportées au Bélinographe en 1921, invention d’Édouard Bélin réalisée en 1907 qui rendait possible la transmission à distance des photographies, permettent désormais la transmission plus rapide des images. Par conséquent, l’usage des photographies originales est devenu plus fréquent au cours de la guerre civile.

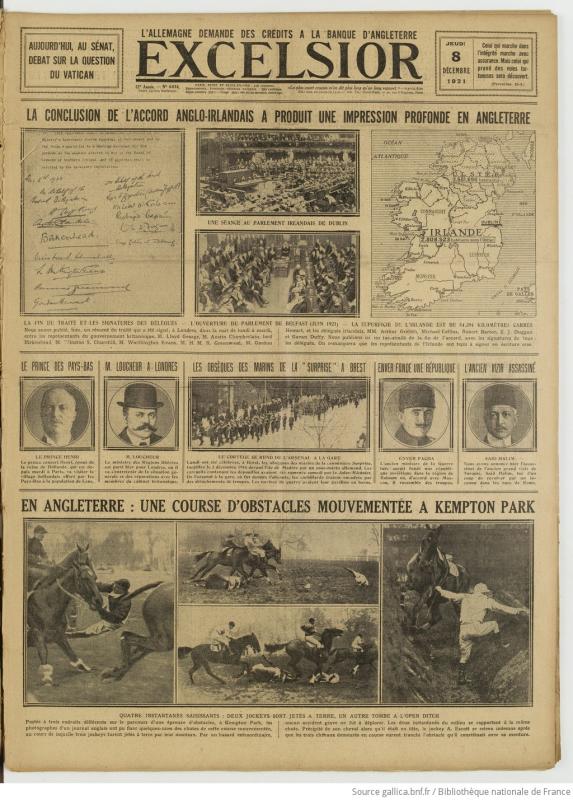

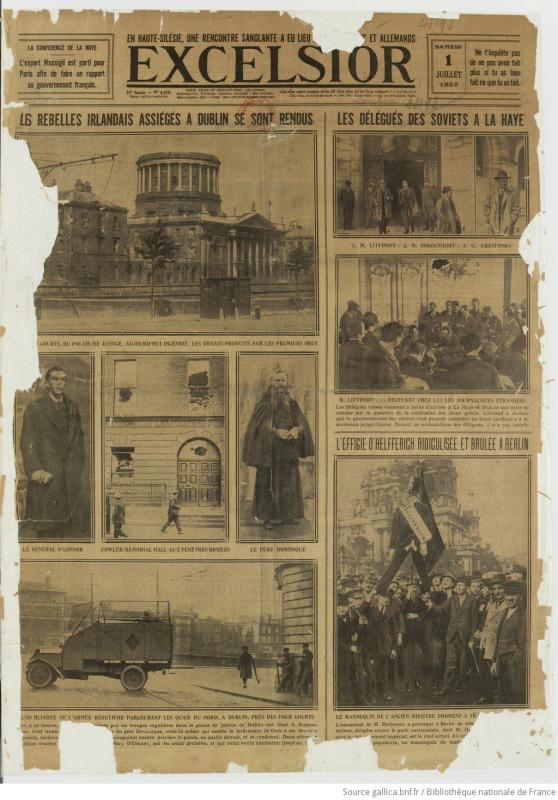

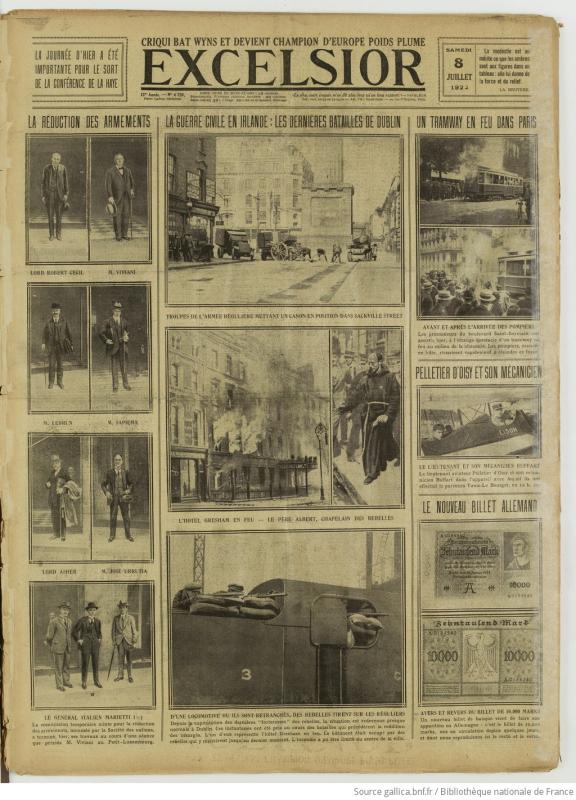

Néanmoins, si l’utilisation de la photographie dans les journaux pouvait être sporadique, on trouvait dans la tradition du journal illustré un photojournalisme plus approfondi. En 1916, Le Miroir a publié des images prises pendant l’insurrection de Pâques, y compris une photographie saisissante de Constance Markievicz à bord d’un camion de police. De même, une exposition détaillée sur la crise en Irlande s’est publiée dans La Science et la vie du 01 juin 1916. Les images en gravure des leaders de l’insurrection, dont Markievicz, Connolly et Clarke ont tous figuré, d’autres politiques clés comme Redmond et Carson et une carte physique et politique de l’île, accompagnent l’article de Charles Rabot. Cependant, l’exemple le plus marquant est celui du journal illustré de Paris, Excelsior, qui publiait régulièrement les images des photographies d’Irlande au cours de la période révolutionnaire, y compris plusieurs reportages en première page. Voir les exemples ci-dessous de l'annonce de la signature du traité, et, de la bataille de Dublin entre les forces pro-traité et anti-traité de l'IRA qui a fait l'objet de plusieurs reportages en première page au cours de la première semaine de juillet 1922.

Cependant, il existe un difficulté double pour l'étude de bon nombre de ces images. Tout d’abord, peu, voire aucune, des images publiées dans les journaux français ne mentionnent le nom du photographe. La base Gallica, d’où proviennent ces images, indique le nom de l’agence de presse qui est « l’auteur » de l’image, soit Rol, soit Meurisse. Ainsi, le travail futur de ce projet visera à déterminer, dans la mesure du possible, le nom du photographe et son histoire en Irlande. Dans certains cas, cela a déjà étè fait. Le célèbre portrait de Michael Collins qui apparaît dans la base Gallica figure également dans la collection photographique des frères Keogh conservée par la bibliothèque nationale d’Irlande (NLI). Nous pouvons donc déduire que les frères Keogh ont pris l’image originale et l’Agence Rol l’a achetée ensuite.

Un autre exemple est le portrait en gravure d’Arthur Griffith utilisé par Excelsior pour annoncer son décès. La photographie ovale originale figure dans la collection Joseph Cashman conservée dans les archives de RTÉ. Cashman était un photographe originaire de Cork qui a pris de nombreuses images emblématiques associées à la période révolutionnaire irlandaise, et qui ont été publiées dans de nombreux journaux à travers le monde – souvent sans le mentionner.

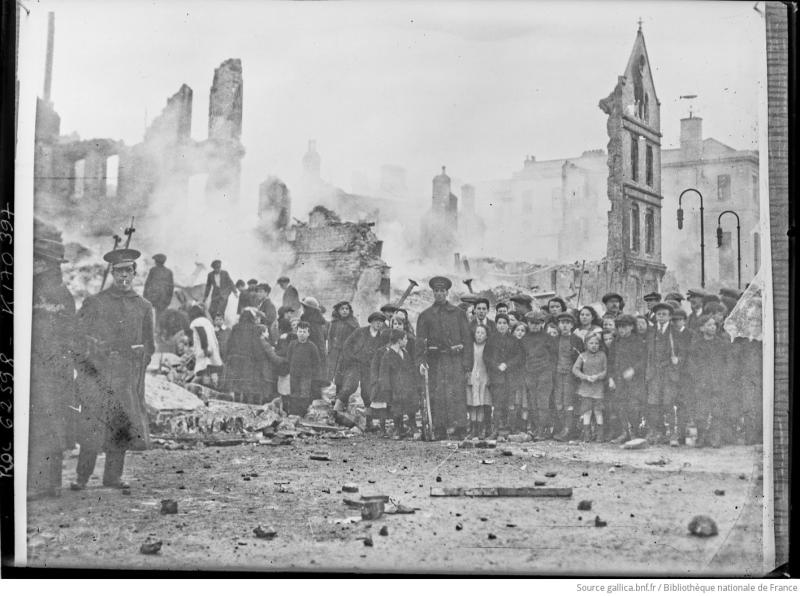

Et c’est cet échange de photographies qui nous amène à notre deuxième difficulté. Comme l’explique Susan Sontag dans Devant la douleur des autres (2003) ‘les photographies objectivent : elles transforment un événement ou une personne en un objet que l’on peut posséder.’ L’économie globale de la photographie, les agences de presse et les journaux convertissent la réalité présentée dans l’image en un objet qui peut être possédé, diffusé et consommé. Cela signifie que les spectateurs et les institutions comme les journaux mentionnés ci-dessus peuvent ‘posséder’ la souffrance d’autrui sans vivre leur expérience ni assumer aucune responsabilité à leur égard - même dans la création de cette base de données, les images sont devenues des objets. Bien sûr, le récit et le contexte de l’image peuvent fournir au spectateur une signification, particulièrement dans le cas de la photographie de presse lorsque l’image est accompagnée par un article. Des efforts ont été faits pour fournir une compréhension contextuelle des photos à travers l'histoire du reportage et de la photographie français présentée ci-dessus, ainsi que la chronologie et les biographies de certaines figures clés qui suivent. Cependant, pour reprendre les mots de Sontag, la photographie en elle-même ne fournit pas de compréhension ; « Les récits peuvent nous amener à comprendre. Les photographies font autre chose : elles nous hantent ». Un récit peut raconter une histoire du lien de cause à effet, des motivations et des conséquences. Le pouvoir de l’image n’est pas celui du texte. Beaucoup des images qui figurent dans cette base de données montrent les gens en de divers états de souffrance et de détresse, voire de mort à la suite des évènements bien connus. Prenons, par exemple, l’image de la famille à la suite du pillage à Balbriggan, ou celle des citoyens de Cork après l’incendie de leur ville. Pourtant, lorsque nous regardons une image, nous ne vivons pas l’événement lui-même, mais plutôt une représentation figée. Le pouvoir de la photographie réside donc dans sa capacité de nous faire ressentir plutôt que dans ce qu’elle nous aide à savoir ou à comprendre. Peut-être, les images ne sont que, selon Sontag, des « emblèmes », mais des emblèmes qui ont une fonction vitale :

« Les images disent : « Voici ce que les humains sont capables de faire, voici ce pour quoi ils peuvent se porter volontaires, avec enthousiasme, sûrs de leur bon droit. N’oubliez pas. » »