Histoire de la période révolutionnaire irlandaise dans la presse française

Histoire des écrits français sur l'Irlande

Si l’Irlande et la France entretenaient une relation proche depuis l’expédition infructueuse de général Hoche pour aider les ‘United Irishmen’ en 1796, les premières publications françaises significatives au sujet de l’Irlande datent du milieu et de la fin du XIXe siècle. Ces écrits, souvent les œuvres des auteurs qui avaient voyagé en Irlande, commentaient sur les conditions sociales et politiques de l’île. Parmi les plus notables figure l’œuvre sociologique de Gustave de Beaumont, L’Irlande sociale, politique et religieuse (1839). De Beaumont connut un grand succès et son livre fut réédité huit fois tout au long du siècle. D’autres publications significatives sont apparues à cette époque-là, telles que les enquêtes du Cardinal Perraud sur les conditions socio-économiques de l’Irlande après la famine, trouvées dans Études sur l’Irlande contemporaine (1862).

La période révolutionnaire irlandaise dans la presse française

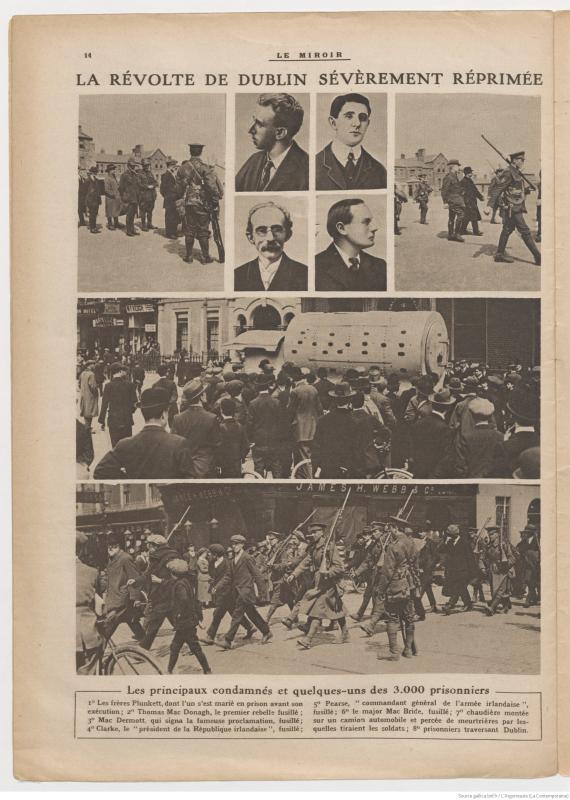

Cependant, c’est dans la presse française que les évènements qui se déroulaient en Irlande au début du 20eme siècle reçurent une couverture significative. Coïncidant avec la première guerre mondiale, la révolution en Irlande apparut dans l’imaginaire du public français et la violence et les combats figuraient souvent à la une de la presse française. Alors que la révolution couvait en Irlande depuis un certain temps, ce n’était qu’en 1916 avec l’Insurrection de Pâques que l’Irlande entra réellement dans la conscience du public français.

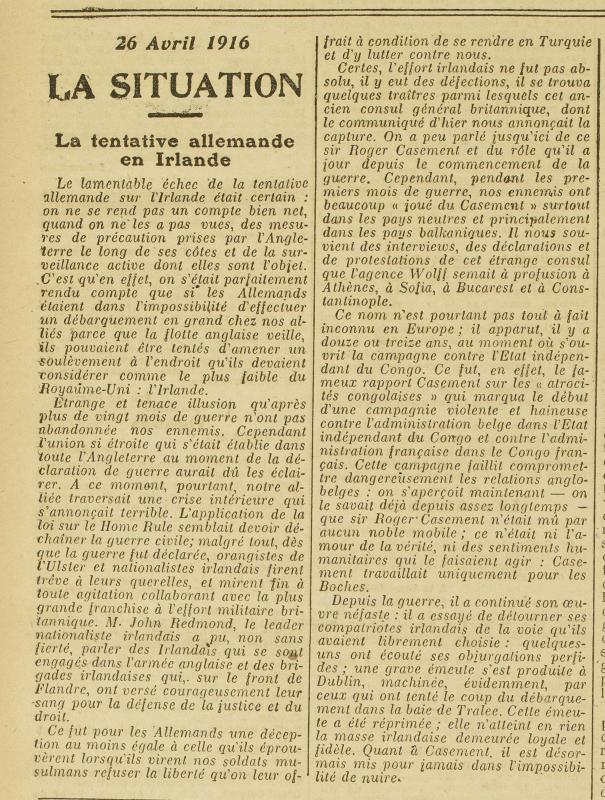

De nombreuses publications ont remarqué le timing de l'Insurrection qui a eu lieu à un moment crucial de la première guerre mondiale. Ces journaux ont reproché aux chefs des insurgés d'avoir conspiré avec l'Allemagne. Les combats à Dublin ont fait la une de Paris-Midi tout au long de la semaine de l’insurrection. Un article du 26 avril 1916 affirme qu’ « il faut tout l’infatuation allemande pour avoir pu compter sur un mouvement favorable en Irlande ». De même, Jean Herbette, écrivant dans L'Écho de France du 27 avril 1916, suggère que certains des participants à l'Insurrection ont été financés par l'État allemand : « Il y a évidemment un petit nombre d’individus dévoyés, et de traîtres payés par l’Allemagne, qui cherchent à empoissonner la nation irlandaise. »

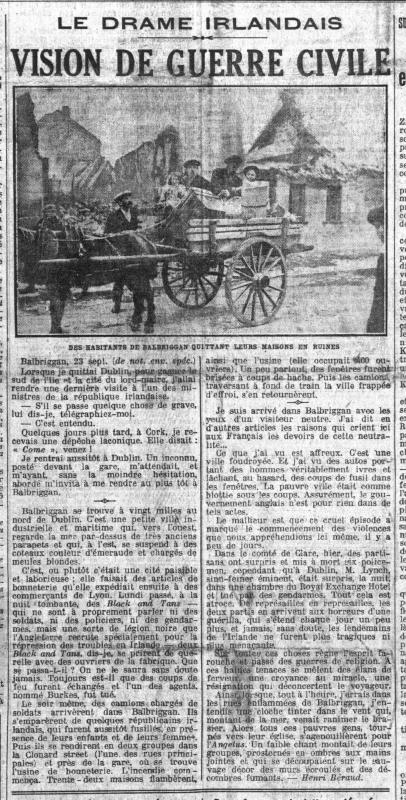

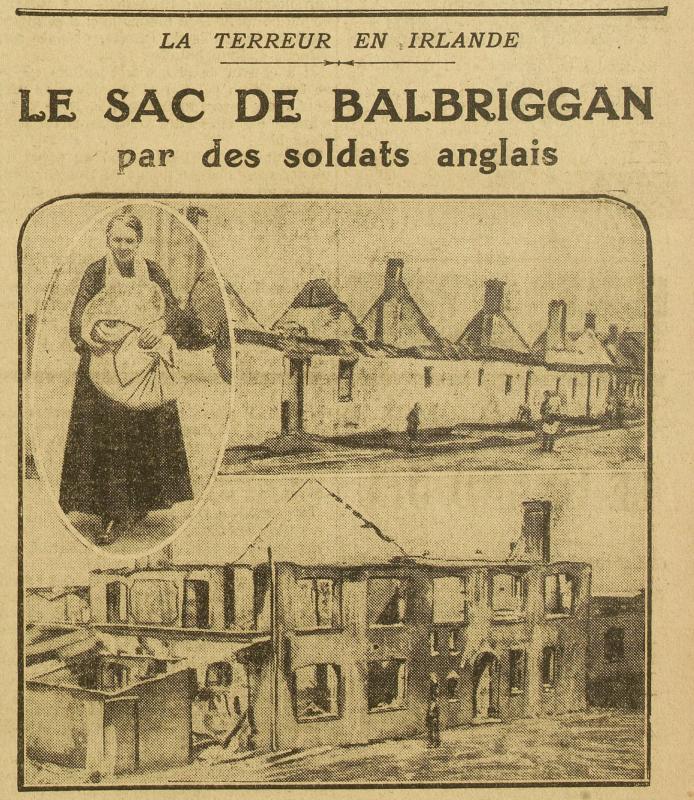

Les années qui ont suivi l’insurrection de Pâques ont été marquées par un silence relatif sur l’Irlande dans la presse française, bien que plusieurs journaux aient fait des rapports sur la crise de la conscription en 1918. Cependant, le déclenchement de la guerre d’indépendance en 1919 a ravivé l’intérêt journalistique pour les affaires de l’île d'émeraude. Tout au long de la guerre, les quotidiens français relatèrent plusieurs évènements importants. Henri Béraud, émissaire de Le Petit Parisien, se rendit à Balbriggan à la suite des représailles effectués par les ‘Black and Tans’ le 28 septembre 1920. Une photographie d’une famille et de leurs affaires devant leur maison ruinée accompagnait l’article de Béraud. Même si l’article de Béraud était à la une, son choix de vocabulaire démontre la difficulté à rendre compte de la guerre. Ne sachant peut-être pas comment qualifier le conflit entre les forces britanniques et un état constitutif disputé du Royaume-Uni, l’article de Béraud s’intitule ‘Vision de guerre civile’, un nom également donné à la guerre par plusieurs publications françaises. Il existe également une tendance dans la presse francaise de l’époque de nommer les républicains irlandais ‘les Sinn Féiners’ quelle que soit leur affiliation avec le parti politique.

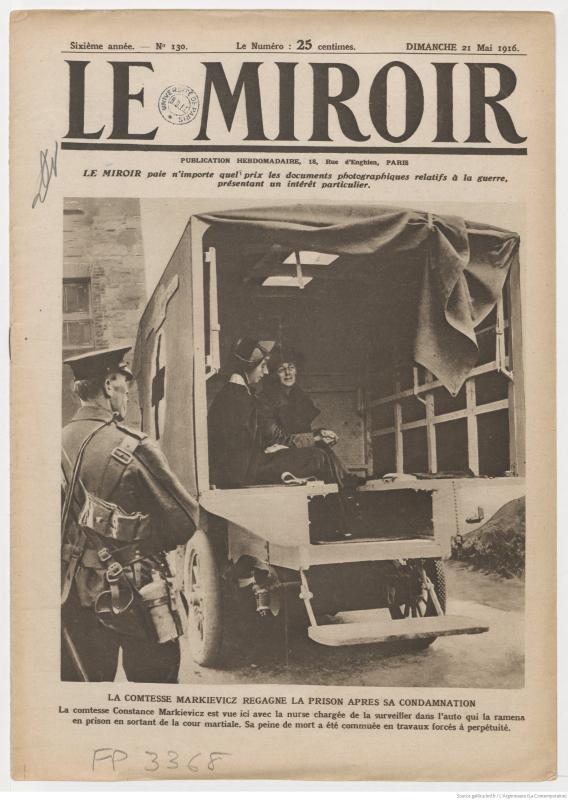

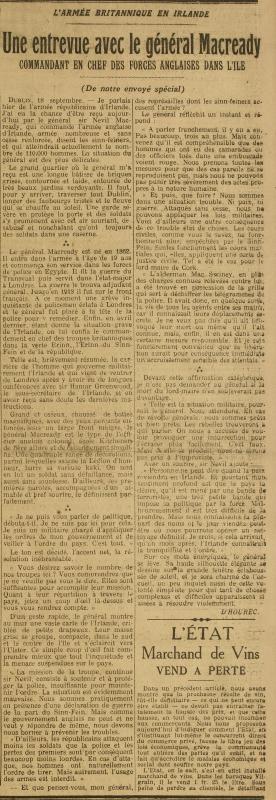

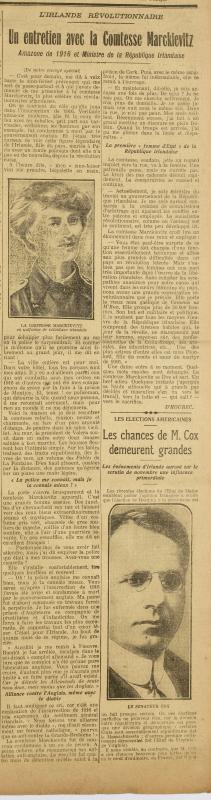

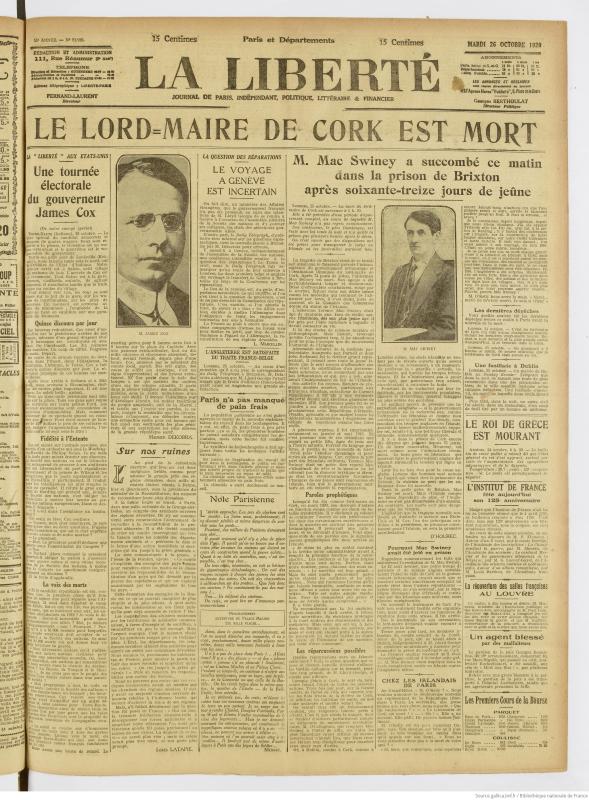

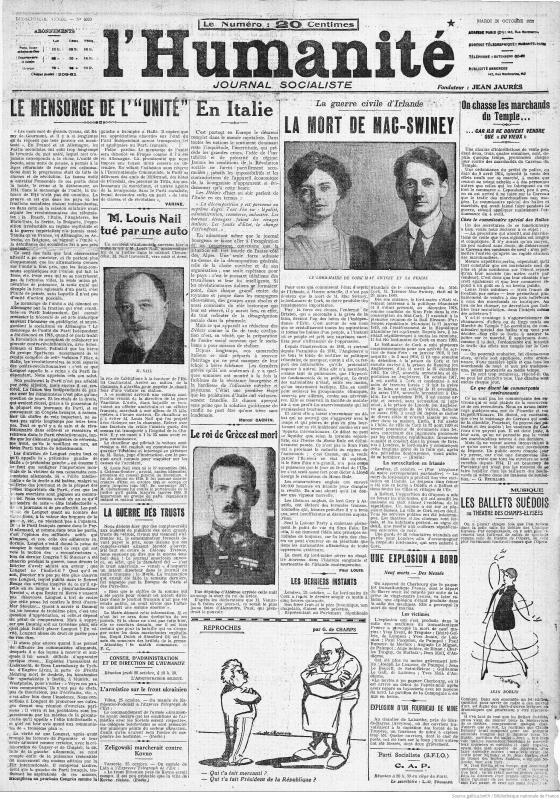

Présent aussi à Balbriggan ce jour-là, Joseph Kessel, plus tard membre de l’Académie française. Kessel, qui écrivait pour La liberté sous le pseudonyme « D’Hourec », s’installa en Irlande pour y couvrir la guerre. Ses écrits de cette époque (19 articles au total) couvrent les représailles susmentionnées à Balbriggan, la grève de la faim et la mort de Terence MacSwiney en 1920, la réaction du public anglais à la guerre en Irlande ainsi que les entretiens avec des personnalités notables telles que le général Macready et même un entretien clandestin avec la Comtesse Constance Markievicz.

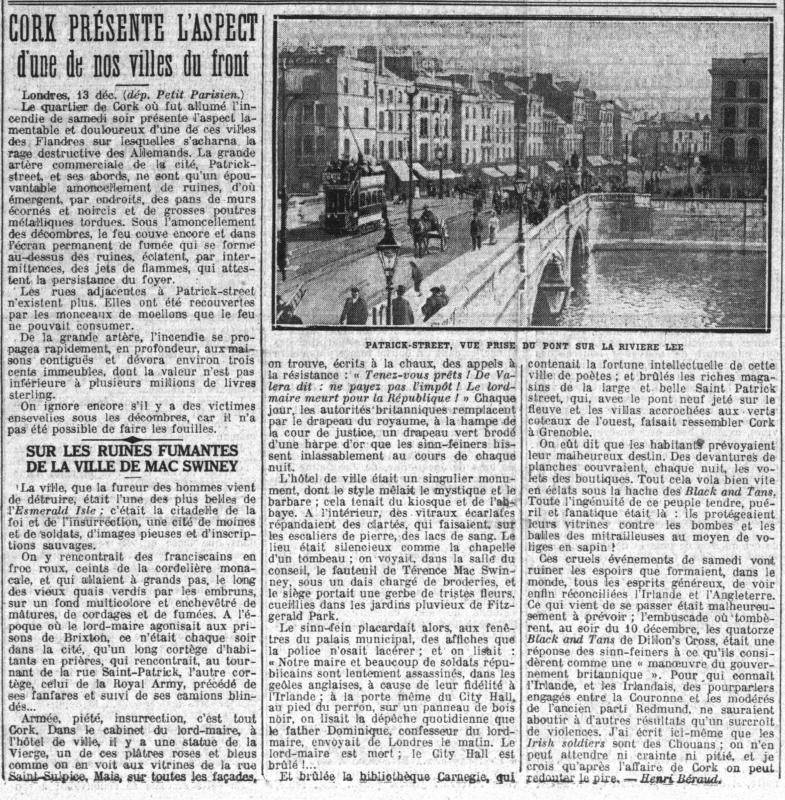

Cependant, c'est la grève de la faim de Terence MacSwiney qui ont fait connaitre la situation en Irlande autour du monde, et qui lui a donné une place principale à la une des journaux français. Poète, dramaturge et lord-maire de Cork, MacSwiney a été arrêté par les soldats anglais le 12 août 1920 qui l’ont accusé de posséder du matériel séditieux. Il a été interné dans la prison de Brixton ou il s’est mis en grève de la faim. Plusieurs publications françaises ont publié les articles concernant l’arrestation de MacSwiney, y compris Le Journal et Le Matin. Au fur et à mesure que sa grève de la faim avançait, les articles de presse se multipliaient, avec des informations presque quotidiennes au cours des derniers jours de sa vie. Kessel s’est rendu à Cork pour rapporter les prières publiques pour le Lord-Maire, remarquant « un souffle de désespoir » qui se répandait autour de la ville. Les annonces de sa mort le 25 octobre 1920 ont dominé les couvertures, et plusieurs reporters ont souligné l’importance de son sacrifice comme moment clé de la guerre et ont noté ses conséquences potentielles pour le ralliement du peuple irlandais. Paul Louis, reporteur pour L’Humanité a remarqué que « C’est autour de son nom que se cristalliseront toutes les aspirations et toutes les haines d’un peuple, à l’instant où ce peuple est prêt aux suprêmes sacrifices pour s’affranchir de l’oppression. »

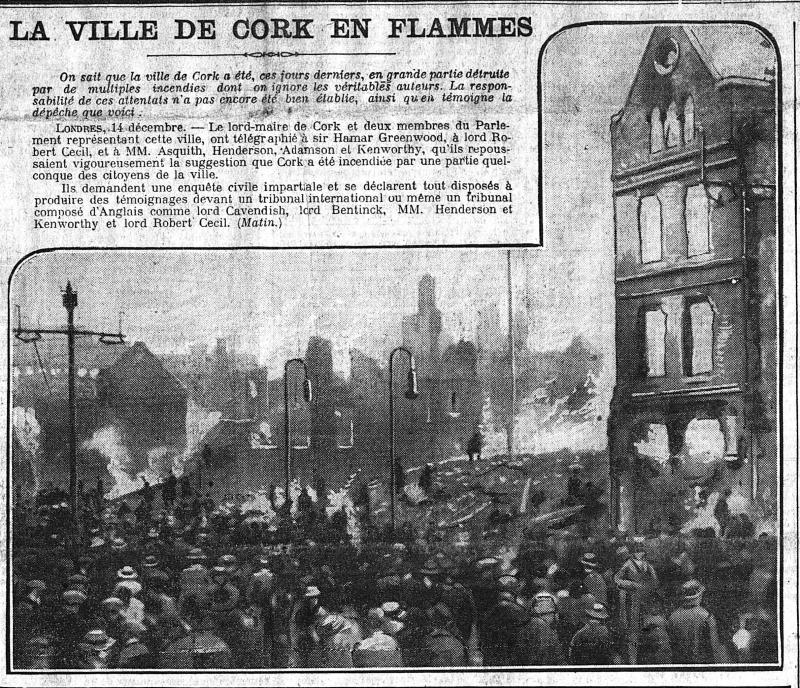

Après la mort de MacSwiney, la guerre en Irlande continua à faire les gros titres en France. Cependant, contrairement aux reportages sur MacSwiney, les reportages sur les assassinats d'officiers des renseignements britanniques le jour du Dimanche Sanglant (21 novembre 1920) se trouvèrent relégués aux nouvelles internationales à l’arrière des journaux. En revanche, la nouvelle de l’incendie de Cork (11-12 décembre 1920) effectuée par les forces auxiliaires, les ‘Black and Tans’, en réponse à une embuscade tendue par l’IRA à une patrouille auxiliaire a fait la une de nombreux journaux français. Plusieurs d’entre eux ont évoqué le nom de MacSwiney pour rendre compte de la destruction de sa ville natale. Par exemple, un article d’Henri Béraud qui est apparu dans Le Petit Parisien du 14 décembre 1920 porte le sous-titre ‘Sur les ruines fumantes de la ville de Mac Swiney.’

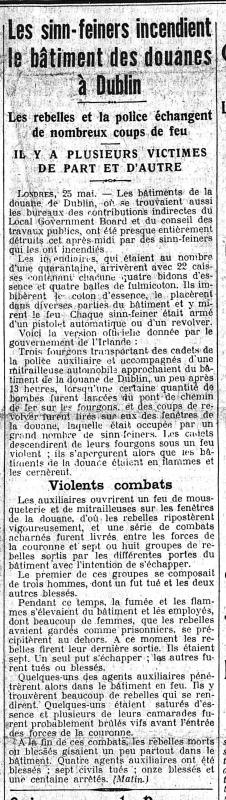

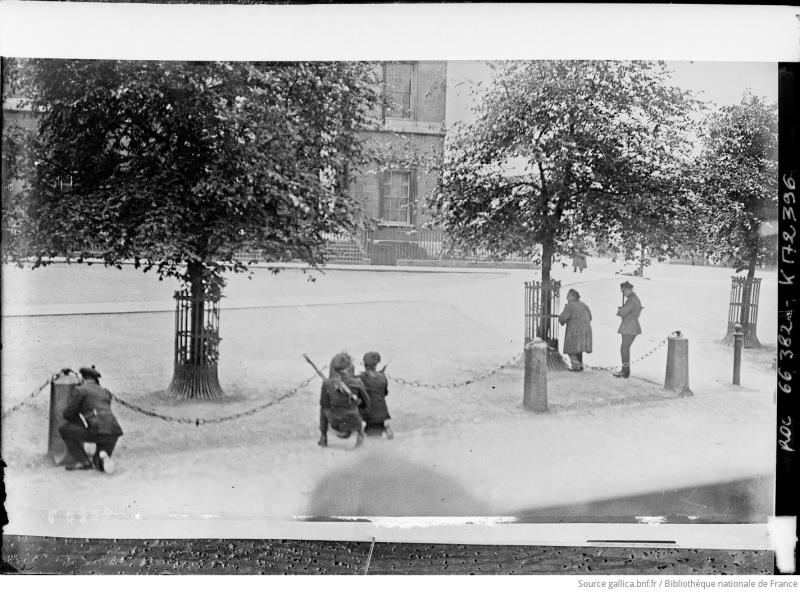

La violence s’est poursuivie en 1921, et les journaux français ont continué de publier les rapports et les témoignages des combats. D’ailleurs, Le Petit Parisien a appelé les premiers mois sanglants de l’année 1921 « la série rouge » à la suite de l’embuscade de Crossbarry en mars. Un autre évènement qu’on consacrait une couverture dominante dans la presse française est l’incendie à la maison des douanes à Dublin le 25 mai 1921, qui paralysa l'administration britannique et constitua une victoire symbolique pour l'IRA.